Giacomo ha scelto di unire più cammini per creare il proprio. Questo diario racconta il suo viaggio, intessuto di sogni coltivati per quattro anni. Da Roma a Loreto, tra rinunce e attese, Giacomo ha trasformato l’unione di antichi tracciati in una straordinaria avventura personale. Seguiamo i suoi passi, tra paesaggi fisici e interiori, in un viaggio che va oltre il cammino stesso.

Introduzione

Nel proliferare di nuovi cammini su tutto il territorio italiano, un antico tracciato, un tempo quello più importante insieme alla Francigena, manca all’appello: la Via Lauretana. Esiste, com’è noto, un cammino con questo nome, ma si tratta in realtà dell’ultima parte del più frequentato tracciato antico, che univa le due maggiori mete di pellegrinaggio della penisola, Roma e la Santa Casa. Come sempre accade per i pellegrinaggi antichi, sviluppatisi prima dell’avvento delle automobili, anche la Via Lauretana coincideva un tempo con le principali vie di comunicazione, percorrendo la vecchia strada consolare Flaminia nella sua variante spoletina e poi, tramite Colfiorito, anconetana; strada che, fino all’ultimazione del traforo del Gran Sasso, fu la più rapida connessione tra la capitale dello Stato Pontificio e le sue provincie adriatiche. Per questo motivo, inevitabilmente, l’antico percorso che connetteva Roma e Loreto è al giorno d’oggi interamente ricoperto da asfalto, e per lunghi tratti ad altissima percorrenza. Nella porzione da Foligno a Loreto è nuovamente percorribile a piedi con (quasi sempre) sicurezza lungo la novella Via Lauretana che parte da Assisi; nell’ambito del rilancio delle Vie Lauretane avviato da una decina d’anni ad opera di alcuni enti – CEI, Associazione Via Lauretana, Regione Marche e altri – non è inverosimile che in futuro si possa tornare a camminare sulle orme degli antichi pellegrini: il vecchio tracciato da Roma a Loreto, che è stato tra l’altro ricostruito minuziosamente in una tesi di dottorato edita pochi anni fa1, è già in qualche misura percorribile e, che io sappia, almeno due pellegrini, Sergio e Paolo, l’hanno fatto (in soli nove giorni!) nel maggio-giugno 20182.

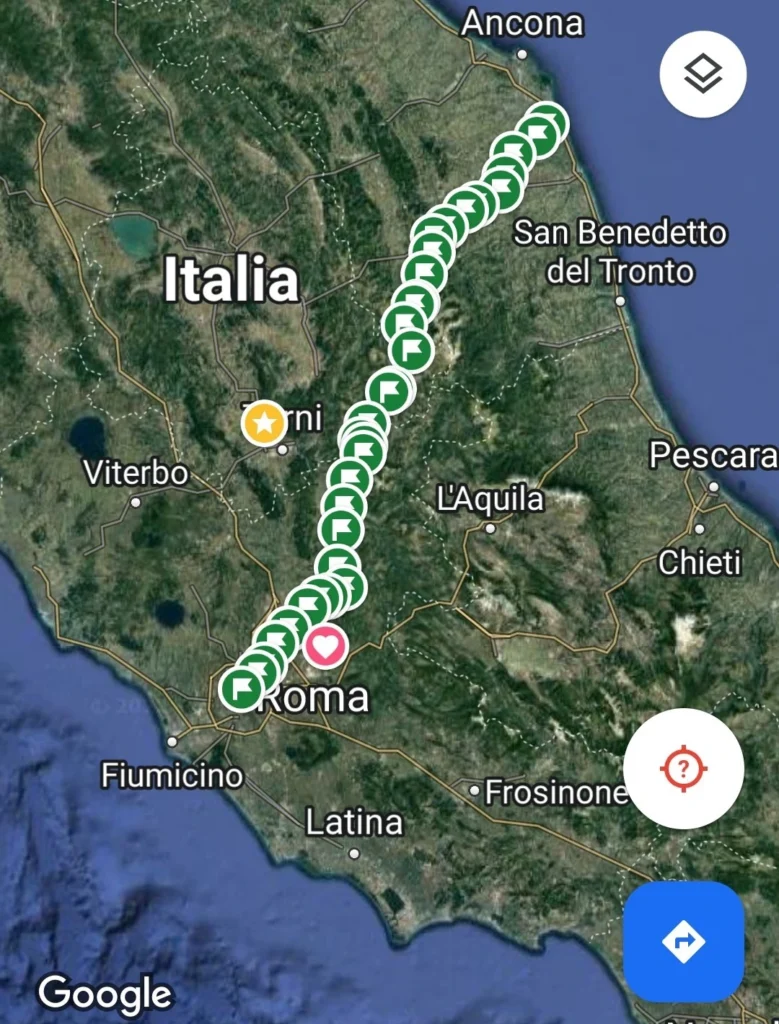

Il cammino che ho percorso e che racconto nasceva da una scelta diversa: andare a piedi a Loreto, da casa, ma privilegiando la bellezza e sicurezza dell’itinerario piuttosto che la sua identità con quello antico. L’idea era nata in me nel 2019, a ottobre, di ritorno da un pellegrinaggio alla Santa Casa. Avevo già fatto due cammini di Santiago e alcuni trekking in tenda e mi venne naturale cercare se esistesse un cammino di Loreto, come esiste la Francigena, da fare l’estate dopo. Vidi che c’era solo da Assisi e rimisi da parte l’idea, per poco: a gennaio 2020 tornò il tarlo e in breve pianificai il mio cammino. La via più diretta verso le Marche, evitando strade asfaltate il più possibile, era quella di andare fino a Rieti e Poggio Bustone sulla via di Francesco, e poi fino a Norcia sul cammino di San Benedetto al contrario. Per superare i monti Sibillini, poi, una tappa del Sentiero Italia fino a Visso, una dell’anello dei Sibillini fino a Fiastra e una tappa “inventata” su sterrati per raggiungere, a Pievefavera, la via Lauretana. Nato l’itinerario, subito me ne innamorai, e mi sembrava di essere già pronto per partire. Accadde invece che Loreto si trasformasse in una semplice formula – “Che fai quest’estate?”. “Vorrei andare a Loreto a piedi, in tenda” – che ripetei per quasi quattro anni, smettendo di crederci anche io. A tutti e a me stesso parlavo di questo sogno nel cassetto, ripetevo l’itinerario, spiegavo che era una mia invenzione, ma non trovavo il modo di renderlo realtà. Nel 2020 passai tutta l’estate coi motori accesi, pronto a partire, ma la partenza, rinviata più volte, fu annullata; nel 2021 dovetti rinunciare per motivi di salute; nel 2022 di nuovo saltò tutto a un mese dalla partenza. La persona con cui pensavo di fare il cammino aveva altri progetti, e io rimanevo in attesa. Mi organizzai diversamente per il 2023, e di nuovo ebbi prima un’adesione e poi un forfait, ad aprile di quest’anno: anche stavolta non avevo nessuno con cui andare. Avevo preso ormai l’abitudine di rinviare all’anno dopo e così accantonai l’idea ancora una volta; poi, però, preso dalla voglia d’avventura, decisi di partire da solo, col compromesso di viaggiare leggero e tranquillo dormendo in ostelli e conventi, invece che in tenda.

Come capita spesso per i cammini, altro è programmarli, altro è partire. L’esperienza in sé, di 16 giorni, è stata indimenticabile, ma credo che – nel bene e nel male – mi abbiano segnato molto di più gli anni di attesa: la vera avventura è iniziata nel 2019, e si è conclusa il giorno della partenza. È stata proprio questa lunga attesa a rendere Loreto speciale, insegnandomi cose che, a ripeterle, sembrano i più banali luoghi comuni del mondo, ma che hanno acquistato significato in questi quattro anni: non mollare un sogno e aspettare il momento giusto, sapendo scendere a compromessi ove necessario, confidare in me stesso, non attribuire ad altri i miei propri desideri. Partendo, chiudevo i conti con tutto quello che ero stato ed era accaduto dentro e fuori di me in tutti quegli anni in cui Loreto era sempre rimasto un pensiero presente: crescita e gioie e disavventure, alcune personali, altre comuni ad ognuno come la pandemia. Quando poi ho cominciato a camminare, è stato bello vedere dal vivo ognuno di quei luoghi, quelle città, quei singoli tratti di tappa a lungo rimasti nell’immaginazione e nei sogni: quasi tutti erano diversi, e tutti erano più belli di come li avevo immaginati e sognati.

Il camminatore conosce bene quel senso di stupore alla partenza di un cammino a lungo programmato, quel “non ci posso credere che sono davvero partito” che lo accompagna nei primi passi: l’avevo già provato in passato, ma stavolta era immensamente più grande proprio grazie a tutto ciò che aveva preceduto la partenza: quattro anni di preparazione, come un’Olimpiade… adesso non restava che partire.

Primo giorno – 15 luglio

Roma centro-Monte Sacro

12,5 km, +200 -200 mt

I giorni in cui parto sono tra i più caldi di quest’anno, i soliti da “bollino rosso”: 37, 40 gradi e oltre. Essendo la tappa breve e in città, però, senza problemi di acqua, oggi esco con calma: sveglia alle sette, partenza alle sette e mezzo. Ho modificato la prima tappa della via di Francesco del Sud in una maniera che mi sembra più logica e piacevole, passando per il verde dei parchi di Villa Borghese e Villa Ada ed evitando il trafficatissimo Viale della Moschea. Da casa, percorro al contrario la via lungo cui un tempo i pellegrini entravano a Roma: via della Scrofa, il mausoleo di Augusto, via di Ripetta, piazza del Popolo. Uscito dal perimetro antico della città, le mura Aureliane, abbandono subito la Flaminia per entrare dai grandiosi propilei neoclassici in villa Borghese: passo dalla fontana del Fiocco, sotto l’arco romano e aggiro il laghetto, dove delle simpatiche papere mi augurano buon cammino.

Attraverso il Bioparco, qualche centinaia di metri di città – i Parioli – e sono di nuovo nel verde, dentro Villa Ada. Questa, a differenza della precedente che risale al Cinquecento, è una villa moderna, ma non per questo priva di storia: se villa Borghese fu di una grande famiglia papale, villa Ada fu di Casa Savoia, tenuta di caccia amata dal silvestre Vittorio Emanuele II, venduta dal figlio, ricomprata dal nipote Vittorio Emanuele III; qui, il 25 luglio 1943, fu messo agli arresti Mussolini per condurlo a Campo Imperatore: tra dieci giorni, ottant’anni precisi. Attraverso la villa e passo dal suo laghetto la cui isola al centro, però, invece del bel tempio di Esculapio di villa Borghese, ha il palco per i concerti del festival estivo. Da questo punto in poi, giunto sulla Salaria, mi ricongiungo con il tracciato ‘ufficiale’ della via di Francesco, segnato giallo e azzurro (una bandiera dell’Ucraina rovesciata, che mi accompagnerà nei prossimi cinque giorni), seguendo la ciclabile che corre lungo l’ultimo affluente del Tevere, l’Aniene. Alla fine di questo tratto faccio una piccola deviazione per attraversarlo – è il primo fiume del mio cammino – sull’affascinante ponte fortificato Nomentano; opera romana, medievale, moderna, con stratificazioni di ogni epoca, più una torre sul fiume che un ponte. Chi non sapesse della sua esistenza se lo perderebbe senz’altro: per due millenni via di transito primaria nella zona, isolato in mezzo alla campagna, è oggi soffocato dagli alberi, dal quartiere, dal vicinissimo moderno ponte Tazio, dall’ancor più vicina rimessa degli autobus. Come sempre accade per le infrastrutture, la fine dell’utilizzo è l’inizio della sfortuna: reso pedonale, almeno questo, protetto in qualche modo dalla Soprintendenza, ma ormai svuotato di senso, ora che la Nomentana non passa più sul suo dorso e sotto i suoi merli. Varcatolo, si ha di fronte il Monte Sacro, che è forse il luogo dove si ritirarono i plebei nella rivolta del 494 a.C.: dando credito a questa tradizione, il vicino rudere del I/II secolo d.C. (cioè, in realtà, di seicento anni più tardo della secessione) porta il nome di “Mausoleo di Menenio Agrippa”, il senatore che, col suo celebre discorso sulle membra del corpo, avrebbe convinto alla pace la plebe in quel frangente.

Torno nell’asfalto. L’ultima mezz’ora di strada, con un caldo torrido, mi porta a casa degli zii che mi ospiteranno per la prima notte; il pomeriggio riposo, la sera viene festeggiato il mio passaggio con una bella e buonissima cena tutti insieme. Aver percorso vie ben note ed essere ospite da dei cari parenti mi tiene, per oggi, ancora lontano dal realizzare davvero di essere partito, e solo.

Secondo giorno – 16 luglio

Monte Sacro-Monterotondo

19 km, +500 -400 mt

Se ieri ero uscito dalla cinta antica di Roma, quelle mura Aureliane che ne definirono il perimetro per sedici secoli, oggi percorrendo via della Bufalotta oltrepasso anche quella moderna: il Grande Raccordo Anulare. Via di Tor San Giovanni mi conduce in campagna: entro nella riserva della Marcigliana, il cui paesaggio collinare di campi di grano e balle di fieno sarà quello prevalente della giornata, con i suoi colori oro, azzurro e verde.

Uno spiacevole incontro con due pastori maremmani segna la giornata: escono dal primo casale lungo la strada, col cancello aperto e i padroni dentro; passo dei brutti minuti con il loro ringhio alle caviglie finché non si interessano di un ciclista che arriva, e che aspetto passi indenne insieme a me. Qualche giorno dopo un volontario gestore della Via di Francesco mi dirà che capita spesso, e che i padroni di quel casale lasciano di proposito il cancello aperto, infastiditi dal passaggio di ciclisti e pellegrini: non molto edificante. Il resto della giornata passa senza altre disavventure e arrivo per le undici e mezza a Monterotondo, dove faccio una passeggiata per il centro visitando il duomo e il bel palazzo ducale dei Barberini.

Mangio pizza al taglio e vado verso la periferia dove sono ospite della parrocchia di Gesù Operaio, alloggiando per fortuna in un locale seminterrato che mitiga il caldo disumano di questi giorni. La sera torno in paese per prendere una pizza con degli amici di Roma che vengono a trovarmi… non mi sono ancora allontanato troppo: due giorni di cammino per me, una quarantina di minuti in macchina per loro!

Terzo giorno – 17 luglio

Monterotondo-Ponticelli Sabino

29.5 km, +950 -750 mt

La tappa di oggi è una delle due più lunghe del cammino e parto presto. Nelle prime ore passo nella bella riserva di Gattaceca, allietato dall’alba dietro il monte Gennaro e dalla vista pittoresca della Torre Fiora in rovina su un’altura.

Poco dopo sono di nuovo costretto ad allungare per uliveti per evitare due grossi cani che stanno fuori da un cancello sulla strada. Proseguo in relativa tranquillità con la valle del Tevere e la mole isolata del monte Soratte in lontananza sulla sinistra; a Montelibretti, dove mi conforta una fontanella a cui bevo d’un fiato un paio di litri d’acqua – sono le dieci di mattina, ma fanno già 35 gradi! – devio per vedere il centro con il castello e l’arco d’ingresso su cui, come sul campanile della chiesa, campeggia di nuovo lo stemma dei Barberini. Anche nel resto della tappa, per fortuna, trovo molti fontanili: le ultime due ore procedo allucinato, ciondolante, fermandomi solo per bere e per vedere il Ponte del Diavolo, un ciclopico terrazzamento del II secolo a.C. che sosteneva un tratto dell’antica via Salaria romana. Arrivo per le due al Bar Mariani, dove ricevo una cortese ospitalità da Patrizia e Riccardo.

Nel pomeriggio visito il paese, affascinante per la sua minutezza: una via corre ad anello dentro le mura e quattro altre viottole parallele tagliano in lungo l’ovale del borgo, con tre piazzette. La sensazione di isolamento dallo spazio e dal tempo, a solo un’ora di macchina dalla capitale, si percepisce in ogni casa e ogni persona che si incontra. La chiesa più grande e il castello purtroppo sono chiusi, ma per le strade sono murate alcune sculture e reperti romani che gli abitanti nei secoli hanno reimpiegato, e dietro il bar in cui alloggio è aperta la chiesetta di Santa Maria del Colle, ornata di affreschi, di un tabernacolo rinascimentale e di un pulpito poggiato sulle due metà di una colonna tagliata di reimpiego. La sera ceno in compagnia dei miei ospiti e ascolto a lungo i loro racconti sulla vita del paese.

Quarto giorno – 18 luglio

Ponticelli Sabino-Poggio San Lorenzo

20 km, +900 -700 mt

Nella tappa di oggi incontro molti pellegrini, tra i quali tre che viaggiano nella mia stessa direzione, e così scopro di non essere solo nella mia giornata come avevo creduto fino a adesso. Uscito in strada a Ponticelli incontro due pacifici cagnoloni e uno, pur fingendo di ignorarmi, mostra di apprezzare qualche carezza e la compagnia umana, visto che farà la mia stessa strada per quasi due ore, fino alle porte di Poggio Moiano; dopo un’ora scompare per un po’ e riappare insieme a Paolo, giovane pellegrino di Bergamo con cui faccio un pezzo della tappa. La seconda metà della giornata sono di nuovo da solo, di ottimo umore per i molti incontri e per l’amenità della campagna sabina. Passo dal santuario di Santa Vittoria, sorto nel III secolo sul luogo di sepoltura della santa romana, martirizzata nella vicina Trebula Mutuesca, oggi Monteleone Sabino; purtroppo è chiuso per restauri, ma il bel verde davanti alla chiesa mi offre dell’acqua fresca e una placida sosta. Poco oltre, ripresa la via, il cammino passa accanto alle rovine dell’antico anfiteatro dell’insediamento, a fianco delle quali sorge un campo da calcio: giochi di ieri e di oggi. Nell’ultimo pezzo soffro di nuovo il caldo.

Poggio San Lorenzo è un piccolo borgo (500 abitanti il comune) che sorge su un’altura lungo la Salaria, sostenuto da mura e arconi romani; è un borgo lineare, formato in pratica da una sola via con una piazza a metà. Le sensazioni di isolamento e insieme di millenaria continuità storica che offre sono le stesse provate ieri a Ponticelli, di cui dà l’impressione di essere ancor più piccolo. Tolta la luce elettrica, due auto e qualche sedia in plastica, nulla sembra essere cambiato da secoli; gli antenati degli abitanti che si vedono ingannare il tempo in piazza devono aver vissuto qui da sempre, forse dai tempi della fondazione; i loro battesimi, matrimoni e funerali, tutti celebrati nella stessa unica chiesa parrocchiale. Molti di loro, dei discendenti, sembrano caratteristi di qualche film pasoliniano.

Dormicchio e nel pomeriggio vedo quel che c’è da vedere, faccio la spesa e cucino per gli altri con cui alloggio alla Casa del Pellegrino: Paolo e due pellegrine straniere, una maltese (Micheanish) e una americana (Mary Alice, cantante lirica), conosciutesi su Facebook per fare il cammino insieme. La cena comune è piacevole e, grazie all’ambientazione in ostello e alla varietà di nazione d’origine, ha un’atmosfera santiaghesca.

Quinto giorno – 19 luglio

Poggio San Lorenzo-Rieti

21.5 km, +300 -400 mt

La tappa di oggi, corta e semplice, segue il tracciato della Via Salaria romana: l’ultima salita del giorno finisce in località Colonnetta, un crocicchio con qualche casa che prende il nome da un antico miliario ancora in piedi (XL miglia da Roma); da qui si scende fino al Ponte del Sambuco (anche detto, di nuovo, del Diavolo), uno spettacolare viadotto in opera quadrata che emerge nel nulla in mezzo ai campi coltivati: la nuova Salaria percorre la valle parallela, e che qui, duemila anni fa, passasse una delle strade più trafficate d’Italia – del mondo – rimane a testimoniarlo ‘solo’ questa spettacolare struttura, altrimenti inspiegabile, costruita con la sprezzatura ingegneristica unica dei Romani: un misero rigagnolo da superare, oltre sessanta metri di ponte a due corsie.

Faccio una parte della tappa con Paolo e poi vado avanti, cercando di tirare senza pause per avere il tempo di visitare il Museo Civico di Rieti che chiude all’ora di pranzo. Bello il percorso lungo la valle, stretta all’inizio, più larga verso la fine quando si unisce a quella del Turano, poco prima di sboccare finalmente nella piana reatina, la Valle Santa. L’ingresso a Rieti da Sud, scavalcando il fiume Velino, offre uno degli scorci più belli della provincia: le rovine del ponte romano su cui un tempo passava la Salaria, demolito negli anni Trenta in seguito alla crescita della portata del fiume da esso ormai ostruito, affiorano dall’acqua sotto al nuovo ponte e sono oggi la casa delle oche del luogo, amatissime dai reatini che le chiamano affettuosamente i ‘Paparuni’. A monte c’è un piccolo parco in riva al fiume e, guardando in lontananza, si vede il Terminillo che domina la piana.

Visito il museo e, dopo un riposino, tutto il resto del centro storico, strada per strada, incontrando in cattedrale per una curiosa coincidenza un amico di Roma in visita a Rieti con la ragazza. Prima di cena vado a fare il bagno con i Paparuni: l’acqua è gelata, a otto gradi, ma riesco a immergere anche la testa. La città è bella come la ricordavo: romana, medievale, rinascimentale, neoclassica, moderna; le chiese sono numerose, e il fiorente patriziato locale edificò nel tempo palazzi degni della vicina capitale pontificia: i più belli sono quelli dei vari rami delle tre famiglie principali, le tre “V” (Vecchiarelli, Vincenti e Vincentini) tutte discendenti da uno stipite comune e perciò con gli stemmi estremamente simili; il visitatore, incontrando a ogni pie’ sospinto questi stemmi, se non si sofferma a leggere le iscrizioni riceve l’impressione che a Rieti una sola famiglia costruisse ogni cappella gentilizia, possedesse ogni palazzo, finanziasse ogni impresa pubblica. Giro tutte le vie del centro tranne il tratto finale di Via Garibaldi (di nuovo, l’antico tracciato della Salaria), che percorrerò domattina per uscire da Porta d’Arci.

Sesto giorno – 20 luglio

Rieti-Poggio Bustone

18 km, +600 -200 mt

Ultima tappa lungo la via di Francesco, e perciò l’ultima in compagnia: la faccio quasi tutta con Paolo, che mi raggiunge mentre sto visitando la chiesa del santuario della Foresta, dove San Francesco visse in attesa dell’operazione agli occhi. Passiamo per due santuari cappuccini: San Felice all’Acqua, luogo di un miracolo del santo eponimo, e Cantalice, suo minuscolo borgo natale arroccato sulle propaggini dei monti Reatini, dominato dalla chiesa a lui dedicata. La signora del paese che custodisce le chiavi di questo santuario, gentilmente, lo apre per noi e ci consente di visitarlo. Arriviamo nel caldo a Poggio Bustone, dove allungo un po’ per recarmi in pellegrinaggio a un altro santuario un po’ più… profano: la casa natale di Lucio Battisti. Nella zona del paese dove essa sorge tutti i citofoni portano lo stesso cognome, Battisti. Mi fermo a parlare con una vicina di casa: naturalmente una cugina, anche lei Battisti.

Il santuario di San Giacomo dove passerò la notte apre a metà pomeriggio, per cui mi fermo in paese ad aspettare, facendo con mia sorpresa conoscenza con due signore piemontesi che stanno percorrendo anche loro la via di San Benedetto al contrario, come me. Penso di aver trovato compagni di viaggio per qualche giorno ancora, ma alla fine il caso vorrà diversamente e non ci incontreremo più per strada: arriveranno a Leonessa solo il 22, quando io ormai sarò ripartito. Il santuario francescano offre perfetta pace e una bella vista sulla piana di Rieti e sul vallone al cui sbocco è situato, la Valle Petrinara. In paese avevo salutato Paolo, che dormiva in un B&B; la sera, a cena, saluto anche Micheanish e Mary Alice, ospiti al santuario come me; tutti e tre domani proseguiranno per Piediluco verso Assisi, mentre io continuerò in direzione di Norcia e i monti Sibillini.

Settimo giorno – 21 luglio

Poggio Bustone-Leonessa

17 km, +700 -550 mt

Da oggi inizio la parte di cammino che più avevo sognato prima della partenza: mille volte in questi quattro anni, dalla cima del Terminillo, ho guardato verso la piana di Leonessa, aspettando l’estate in cui l’avrei attraversata. Entro nel cuore dell’Italia, in una terra colma di storia e allo stesso tempo, a metà tra la Flaminia e la Salaria, una delle più isolate e sperdute dell’Appennino centrale, fatta eccezione forse per il massiccio turismo religioso di Cascia. Nella settimana che ho davanti mi aspettano tutte le vere tappe di montagna del cammino e alcune città in cui non sono mai stato e che non vedo l’ora di visitare. Purtroppo, da alcuni anni, queste terre sono anche segnate dalla terribile ferita della sequenza sismica del 2016, che tarda a cicatrizzare: ovunque ne vedrò i segni fino alle ultime giornate di cammino.

Di notte ha fatto qualche goccia, ma quando parto il cielo è azzurro. La tappa del cammino di San Benedetto, per limitare i dislivelli, sale a 1500 mt per poi calare subito nella grande Vallonina (Leonina) che scende dal Terminillo a Leonessa. Io vorrei vedere la grotta di San Francesco, il Sacro Speco, e monto dritto invece che risalire la dolce valle Petrinara. Quando arrivo ai Prati di san Giacomo trovo l’acqua di un fontanile, una mandria di mucche e un livido fronte temporalesco che era sfuggito alle previsioni meteo e che, arrivando da Nord e quindi coperto dai monti, non avevo potuto vedere. Proseguo rapidamente dentro il bosco e per fortuna, quando stanno per arrivare il diluvio e i fulmini, trovo un casottino in cui ripararmi. Attendo un’ora. Quando i fulmini sono passati e sembra aver spiovuto riparto, ma dopo poco ricomincia a piovere forte anche dentro al bosco e mi accuccio sotto un albero curvo per un’altra mezz’ora abbondante, finché torna davvero l’azzurro.

Chi frequenta gli Appennini conosce bene una delle testimonianze storiche più curiose che si possano trovare in montagna: a seguito di un trattato del 1840, nel 1846-1847, per stabilire in maniera inequivocabile le frontiere, il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio misero in opera una lunghissima serie di 649 cippi cilindrici di confine, da Terracina alla foce del Tronto. Ognuno di essi reca scolpiti la data di installazione, un giglio borbonico e le chiavi di San Pietro rivolti verso i rispettivi stati e, sulla faccia in alto, una linea che indica la direzione del confine, seguendo la quale si troveranno i due cippi più vicini; molte steli sono ancora in piedi e se ne possono incontrare anche a oltre 2000 metri di quota, come sulla cresta del monte Viglio. Sotto ogni colonnetta fu sepolta anche una cassetta di legno con una moneta commemorativa ma nel tempo, divelti i cippi, le medaglie sono scomparse in preda al collezionismo. La tappa di oggi passa da una delle zone in cui questo confine è meglio conservato: ho atteso che spiovesse davanti al cippo n. 457 e, dopo aver deciso di deviare dal tracciato del cammino di San Benedetto per godermi i panorami della montagna, mi incammino nella direzione dei prossimi, incrociandone vari fino al passo La Fara.

La scelta dei sentieri invece del fondovalle paga, e il resto della tappa è indimenticabile. Salgo in cima al monte Tilia (1775 mt) dove mi fermo a fare pausa pranzo, in contemplazione della piana di Leonessa ai miei piedi.

Un vento fortissimo spazza la cima, tanto che cammino in diagonale, appoggiato ad esso. Mentre mangio, molte secche ‘margherite’ di mucca prendono il volo e si mettono a rotolare veloci lungo il pendio: sarà forse questo concime aereo a rendere così fertile la piana di Leonessa, rinomata ovunque per le sue dolci patate? La città che le dà il nome è ancora nascosta dalle pendici del monte, 800 metri più in basso: scendo sul bel versante della Vallonina e Leonessa compare solo quando sto per arrivare alla stupenda torre angioina che la domina dall’alto. Nell’ultimo pezzo di discesa, di nuovo nel bosco, passo per una particolare parete bombata di calcare affiorante, liscissima, su cui solo il muschio riesce ad aggrapparsi.

Davanti all’ostello dove alloggio incontro un pellegrino di Novara, Davide, appena arrivato da Cascia: ci scambiamo i numeri e ci proponiamo di cenare insieme.

Nel pomeriggio visito la città. Leonessa, fondata nel Duecento, ha l’aspetto di una perfetta città in miniatura: una forma a mandorla, con ai due capi, distanti 400 metri circa e uniti da quattro/cinque vie parallele, la turrita Porta Spoletina e la piazza principale. Quest’ultima sorge di fronte alla chiesa di San Pietro, con il campanile ornato di peculiari crochet, rari nel gotico italiano, e al centro è abbellita dalla fontana farnesiana; sul perimetro molti palazzi sono porticati.

Tutta la città, in cui quasi ogni casa ha un aspetto signorile, è costruita con una particolare pietra rosa a inserti bianchi. Il santuario di San Giuseppe da Leonessa, dalla grande cupola, è chiuso per restauri a seguito del terremoto: è il primo segno del sisma che incontro. Dopo aver visitato la città, percorrendo avanti e indietro tutte le vie, mi trovo con Davide e facciamo una bella cena in un’osteria che dà sulla piazza principale, dove assaggio gnocchi fatti in cucina sul momento con le celebri patate della zona. Parliamo a lungo e ci troviamo bene, mi dispiace doverlo salutare.

Ottavo giorno – 22 luglio

Leonessa-Cascia

31 km,+350 -650 mt

Oggi riunisco due tappe corte in una, ed è dunque la giornata più lunga del cammino. Tiro la prima parte senza pause, lasciando il Lazio ed entrando in Umbria lungo uno dei due bracci della piana di Leonessa, a forma di ‘U’: in fondo a questo c’è Monteleone di Spoleto, borgo fortificato su un’altura dalle cinte murarie stupendamente conservate. All’ingresso colpiscono le tristi condizioni della chiesa ovale del monastero di Santa Caterina. La parte alta del borgo, medievale, ha la tipica forma concentrica dei paesi arroccati su un colle, mentre la parte bassa più moderna è un regolarissimo rettangolo con quattro vie parallele; nella piazza che le unisce, dominata dalla torre dell’orologio, presenziano di nuovo i cippi di confine borbonico-pontifici del 1847. Faccio merenda sotto la torre, accanto alla loggia del mercato dove è conservato un masso in cui sono scavate delle conche corrispondenti alle varie misure di grano.

Ad est della cittadina passa il fiume Corno, che seguirò durante il resto della tappa, mentre ad ovest si apre una splendida valletta in cui purtroppo faccio di nuovo alcuni spiacevoli incontri con cani da pastore ‘nell’esercizio delle loro funzioni’. Passo dal Colle del Capitano, dove nel 1902 fu trovata la celebre Biga di Monteleone oggi al Metropolitan Museum di New York, carro etrusco da parata in bronzo del VI secolo a.C. esportato illegalmente e mai riottenuto dall’Italia. Un lungo tratto in piano ricco di mosche mi porta a Roccaporena, l’abitato dove Santa Rita nacque e visse fino all’ingresso in monastero nella vicina città di Cascia. Quasi ognuno dei pochi fabbricati è legato al culto della santa: la casa natale, la casa del marito, l’orto del miracolo, la chiesa in cui si sposò e via dicendo. Una meraviglia naturale è il Sacro Scoglio, un pinnacolo di roccia di oltre 100 metri in cima al quale la santa si ritirava in preghiera, oggi raggiungibile con una lunga scalinata. L’ultima ora e un quarto di cammino è nella stretta gola scavata dal fiume Corno che si apre a Cascia su una conchetta verdissima, con conifere e pascoli dal sapore quasi svizzero. Visito il piccolo museo civico con alcuni reperti romani (di queste zone fu originario l’imperatore Vespasiano) e statue lignee interessanti, poi il monastero-santuario di Santa Rita. La città, pur gravemente danneggiata dai terremoti, è bella, ma mi colpisce meno di altre per via del forte carattere che le ha impresso nell’ultimo secolo (dal 1900, anno di canonizzazione della popolarissima Santa Rita) il turismo religioso di massa.

Nono giorno – 23 luglio

Cascia-Norcia

17.5 km, +400 -500 mt

La prima parte della tappa ha un po’ di saliscendi, e dopo Fogliano incontro molti caprioli che corrono nei grandi campi di grano; il sole ancora basso crea dei bei giochi di luce radente sulle spighe pronte per la mietitura.

Scendendo dopo Ocricchio incontro un’allegra giovane famiglia di pellegrini, con padre madre tre figli e un nipote-cuginetto, forse di sei anni, che mi stupisce con la sua conoscenza dei nomi di ogni pietra. Ha decisamente un futuro da geologo, anche se vuole fare il pompiere. L’ultima ora e mezzo è tutta in impercettibile discesa nell’ampia, splendida piana di Santa Scolastica (600-800 mt), che a differenza della sua sorella superiore di Castelluccio (1350 mt), nota per la fioritura delle lenticchie, è in gran parte coltivata a grano, con la mietitura in corso.

La zona più prossima a Norcia, che giace a Nord vicino allo sbocco del piano inclinato, ospita per ampie aree i prefabbricati dove vive oggi parte della popolazione della città, in attesa di tornare ad abitare le proprie case in pietra. Alloggio in un ostello fuori dalle mura, dove faccio il bagno in piscina e mi appisolo un po’ sul lettino prima di andare a visitare. Nella città molte chiese sono in rovina: gli edifici religiosi sono per loro natura (alti, grandi e ad aula unica, con pochi o nessun muro di tramezzo a rinforzare quelli esterni) tra i più fragili in caso di terremoto. La stessa basilica di San Benedetto, di cui la facciata si è miracolosamente salvata, è un unico grande cantiere ed è impossibile vederne alcuna parte. I palazzi, invece, hanno in generale resistito meglio: la città è da sempre vittima di disastrosi terremoti e nei secoli si è adottata un’edilizia particolare per fare fronte alle scosse: case basse (quasi tutte piano terra e primo piano, nessuna oltre il secondo) e muri a scarpa che danno un carattere specifico, soprattutto nei palazzi del patriziato i quali, pur sei-settecenteschi, hanno tutti l’aspetto di un fortilizio. A cena, inutile dirlo in queste zone, mangio benissimo.

Decimo giorno – 24 luglio

Norcia-Visso

21 km, +1000 -1000 mt

Dopo sole 48 ore, nella giornata di oggi lascio già l’Umbria, entrando nell’ultima regione del cammino. Due passi: il primo, la Forca d’Ancarano, porta nella valle Castoriana, dove è impossibile non sentire una stretta al cuore. Qui sono sparse varie minuscole frazioni, alcune in fondo, altre sui fianchi della conchetta, tutte rase al suolo: case spezzate a metà, in cui, come in uno spaccato assonometrico, si vedono da fuori gabinetti e stanze da letto; muri spanciati, voragini nei pavimenti, cumuli di macerie; e dopo sette anni, neanche un’impalcatura montata. Città come Norcia o Visso sono abbastanza grandi per essere ricostruite ogni volta, e questo è ciò che, nei secoli, è successo anche a queste frazioni… ma oggi, in una congiuntura in cui luoghi del genere sono ovunque soggetti a spopolamento, anche senza scosse, un terremoto è un colpo di grazia definitivo, e si capisce, passando, che alcuni di questi centri, esistenti dal Medioevo, forse da prima, ma privi di attrattive artistiche o economiche, privi di storia che non sia semplice continuità abitativa millenaria, non saranno mai più ricostruiti: resteranno così per sempre, in rovina, e avranno ancora vita solo come cave a cielo aperto.

Il secondo passo, tra il monte Macchialunga e il Monticello, porta alla testa della Valle di Visso, che è così dolce da permettere di essere risalita coi trattori per raccogliere il fieno che vi cresce. Queste specie di ‘campi di fieno’ in quota sono una caratteristica della zona che rincontrerò nei prossimi due giorni. Scendendo la valle, una volta entrato nel bosco cammino per un’ora circondato da farfalle di ogni forma e dimensione: certo un assalto migliore di quello delle mosche dell’altroieri! In questo tratto incrocio gli ultimi viandanti del mio cammino, che vanno verso Norcia sul Cammino delle Terre Mutate.

Arrivato a Visso mangio vicino al laghetto. Non è possibile visitare la città: semplicemente, tutto il centro storico è recintato, non ci abita nessuno e non ci si può entrare in attesa di verifiche strutturali, demolizioni, ricostruzioni. La stanchezza di dieci giorni di cammino fa valere i suoi diritti: nel pomeriggio schiaccio il solito pisolino… e mi risveglio alle undici e mezzo. Per fortuna trovo un bar ancora aperto per cenare, lo stesso dove avevo pranzato, e torno a dormire dopo le due: alla fine, la mia notte è stata di tre ore, il “riposino” di sei ore e mezza!

Undicesimo giorno – 25 luglio

Visso-Fiastra

20 km, +950 -850 mt

Oggi gioco ad acchiapparella con il temporale: per due volte, con una precisione svizzera, appena decido di fare una pausa, sedutomi e levatomi gli scarponi inizia a gocciolare, e appena riparto smette; al di là di questo dispetto, il cielo decide di farmi un regalo per l’onomastico, attendendo il mio arrivo al rifugio per scatenare il finimondo. Fin dalla colazione alla pasticceria Vissana che apre alle sei (ottima torta con ricotta e cioccolato) sento dire alla pasticcera che è previsto temporale… come al solito, non presagito dal mio meteo. Salgo fino al torrione della Rocca di Castel San Giovanni e da lì prendo un sentiero che porta al valico delle Arette. Sono davanti a una delle pareti più famose degli Appennini, la Nord del monte Bove, ma purtroppo tra cielo grigio e ‘sole’ contro non si vede niente; la vista migliore era stata il controluce all’alba.

Saluto da lontano il celebre santuario di Macereto, al centro del suo altipiano, che riconosco dalla gru che lo sta ricostruendo: sulla carta prevedevo di pernottarci ma, essendo chiuso, anche solo per passarci davanti avrei allungato inutilmente di un’ora. È rimasto miracolosamente quasi illeso: ci tornerò. Salgo in cima al monte Banditella (1583 mt), una morbida gobba sulla cresta che porta, nella direzione opposta alla mia, al monte Rotondo, il 2000 più a nord dei Sibillini. Questa “cresta” è tanto dolce e larga da essere nomenclata a piani oltre che a monti (Pian Tertena, Pian del Capriolo) e avere una strada bianca sullo spartiacque, cosicché si trovano balle di fieno a quota 1500!

Dalla cima vedo in lontananza il Camerte (territorio di Camerino) dove passa la via Lauretana assisiate, con cui domani mi congiungerò. Faccio un ultimo incontro con due cani pastore che, rispetto ai precedenti, è quasi allegro: arrivano dal nulla (il gregge è tanto lontano che, nascosto dal pendio, non sapevo nemmeno ci fosse) saltellando nell’erba alta, si fermano ad abbaiarmi a tre/quattro metri, giusto per farmi capire quanto sono grossi e cattivi, e poi se ne vanno tranquilli quando vedono che mi allontano dalla direzione delle loro protette. Percorro per un bel pezzo lo stradale e una lunga telefonata con un amico mi fa compagnia fino a Fiastra.

Poco dopo il mio arrivo al ‘rifugio’ (tanto vicino al borgo da essere in realtà un ristorante) si aprono le cataratte del cielo e vien giù una grandinata furibonda, con i chicchi più piccoli grandi come biglie, e i maggiori come grossi acini d’uva da tavola. Dopo un paio d’ore viene il sereno e scendo a fare il bagno al lago: è un vero paradiso terrestre, con l’acqua di mille colori tra il verde e l’azzurro che sembrano finti: come lo vedi nelle cartoline (o meglio, ormai, nelle foto su internet), così è. Nuoto pieno di gioia in mezzo agli altri bagnanti e con davanti il monte di domani, il Fiegni, l’ultimo del mio cammino. Tornando al rifugio mi godo la vista dal ponte di San Lorenzo verso i Sibillini. A cena mangio decisamente troppo, dovendo aspettare poi un’ora buona prima di potermi stendere a letto: giusta punizione per la mia ingordigia!

Dodicesimo giorno – 26 luglio

Fiastra-Caccamo

20 km, +750 -1100 mt (errore compreso)

Oggi è la prima volta di molte cose: prima vista sull’Adriatico, prima tappa (per un pezzetto) lungo la via Lauretana ufficiale… prima volta in cui sbaglio strada. Alla partenza seguo per un tratto le rive del lago di Fiastra, salendo poi verso la strada che, nella selletta tra Biselli e Fiegni, offre una splendida vista da un lato sul lago e i Sibillini, dall’altro sul Camerte. Salendo appare da questo lato il piccolo lago di Polverina e si apre sempre di più il panorama. Il monte Fiegni (1323 mt), superati i mille metri di quota, è un gigantesco collinone: la cima la riconosco solo per un cumulo di sassi, e prima di arrivarci cammino quasi in piano per un paio di km. Sembra di stare lungo una qualunque strada di campagna tra i prati, ma in cielo; intorno, lontani, molti altri monti fratelli maggiori e minori del mio. In cima provo grandi emozioni, fermandomi a guardare i Sibillini, il prosieguo degli Appennini a nord-ovest, verso il colle di Cadibona, le Marche collinari con tutto il resto del mio cammino fino all’Adriatico. Lascio il mio sassolino, una pietra vulcanica raccolta sull’Appia Antica, sotto i Colli Albani: confonderà i geologi.

Scendendo verso la chiesetta di santa Maria Maddalena decido di tagliare dritto per il dolce pendio invece che seguire lo sterrato che allunga, ma mi ritrovo ad arrancare in un ginepraio: premonizione di quel che mi aspetta. La chiesetta, di pietre antiche in mezzo al fieno secco, ha un sapore affatto santiaghesco, di mesetas.

Passo dal Poggio della Pagnotta e poi scendo verso i ripetitori, a un km in linea d’aria da Pievefavera e dalla via Lauretana. Ed ecco che, proprio all’ultima discesa, l’Appennino decide di tirarmi un bello scherzo. Prendo un sentiero ben segnato per mountain-bike, che dopo poco scompare nel nulla. Torno indietro all’ultimo segnale, mi guardo meglio intorno ma niente. Seguo una traccia che scende lungo una valletta e in breve mi trovo in mezzo alle frasche. Come sempre in questi casi, in cui per non risalire di venti metri ci si trova ancora più invischiati, penso bene di tagliare a mezza costa verso la strada che percorre il fondo al vallone. Come risultato, perdo un’ora ad arrancare e scivolare tra radici e foglie secche, faticando come mai, per poi optare di risalire dritto per dritto il pendio, conficcando i bastoni nel molle terreno come picche nella neve, fino ad uscire di nuovo dal bosco.

Riguadagnata la strada, l’arrivo a Pievefavera è molto bello. Fuori dalle mura incontro per la prima volta un segnavia “VL”, Via Lauretana. Il borgo, pur minuscolo, ha tre cinte di mura ben conservate e vecchie case, e sembra ancora molto vivo e curato.

Vado all’albergo di Caccamo e nel pomeriggio torno indietro un tratto per fare il bagno nel lago: trovo una spiaggetta sotto a una conduttura in cemento armato, un locus decisamente meno amoenus rispetto a quello del bagno di ieri; l’acqua è meno limpida, ma è fresca e tanto basta.

Tredicesimo giorno – 27 luglio

Caccamo-Tolentino

12 km, +300 -400 mt

Non potendo assolutamente passare oltre Tolentino senza visitarla, la tappa di oggi è la più breve di tutte, 12 km. Mi fermo a Belforte del Chienti per vedere il grande polittico di Giovanni Boccati; l’illuminazione, una volta messa la moneta, dura ben 10 minuti, una cosa mai vista, che mi dà perfino il tempo di guardare bene anche le altre pale della chiesa: ringrazio il cielo di non essere a Roma, e che Boccati non è popolare come Caravaggio. Il resto della tappa, seppur sull’asfalto, presenta alcune testimonianze della storica Via Lauretana che ripercorre: due archi tardo-settecenteschi, eretti in occasione del passaggio di Pio VI; antichi ospizi per pellegrini, a Belforte e in località Le Grazie, dove una scritta del 1748 ancora visibile su un muro incoraggia il viandante: “Daqui è Tolentino è un miglio e mezzo e dieci passi o’ pelegrino”. Ci si sente sulla buona strada.

Per entrare in città si scavalca il Chienti sul Ponte del Diavolo (il terzo del mio cammino con questo nome), legato a una leggenda con protagonisti San Nicola, il Demonio e… un povero cane e del formaggio. Tolentino ha un bel centro storico, ma pochi palazzi degni di nota, tra i quali quello degli antenati del nostro ex-premier, i Silverj. Molte chiese sono chiuse dal 2016, ma per fortuna non la basilica di San Nicola, dallo splendido soffitto a cassettoni in legno dorato e argentato. Il Cappellone di San Nicola, dipinto nella prima metà del Trecento da un anonimo maestro, forse Pietro da Rimini, è impalcato e si può vedere solo la fascia inferiore degli affreschi, con le storie del santo. È un peccato perdere l’impressione e la visione dell’insieme, ma anche solo questo basta ad apprezzare un’opera eccezionale, che si impone in tutta la sua grandezza pure agli occhi di chi, come me, di arte medievale sa poco o nulla. Poco dopo Giotto, se è giusta la datazione al primo quarto del secolo, ecco un maestro che ne ha compresa appieno la lezione, che sa commuovere e consolare, che fa vagare la mente con scene naturalistiche e insieme, con quelle sue piegoline riminesi e le iridescenti sfumature, finemente decorative e coloristiche.

La sera parlo un po’ con i miei ospiti, Cinzia e Paolo, accoglienti padroni della casa in cui dormo, fuori dalle mura della città, non avendo trovato posto nel santuario.

Quattordicesimo giorno – 28 luglio

Tolentino-Macerata

20 km, +600 -550 mt

Le Marche, per la loro natura collinare, sono una regione abitata in maniera diffusa: ogni colle ha una piccola città, ogni altura ha una frazione o almeno qualche casale e, per questo, ogni strada è asfaltata. Non potendo il pellegrino passare per i campi altrui, i promotori della nuova via Lauretana hanno fatto del loro meglio per trovare le strade più agresti e meno frequentate, ma in qualche punto si cammina anche al margine di provinciali estremamente trafficate, con non poca preoccupazione. Così, nonostante i bei paesaggi coltivati, per me che provengo dai sentieri e degli Appennini queste ultime giornate sono un po’ pesanti, e la maggiore attrattiva, più che le tappe, è rappresentata dai posti-tappa: ho davanti a me Macerata e Recanati, e perdo interesse nei km che mi separano da esse.

Fin dalla partenza, oggi, decido di non deviare per Urbisaglia, come avevo previsto in origine, e procedo poi dritto anche oltre l’Abbazia di Fiastra, la cui visita è consigliata da tutti, ma presenta il grande svantaggio di comportare una deviazione di un’ora perpendicolare dal cammino, completamente fuori strada rispetto alla meta. Arrivo a Macerata in cinque ore filate, quasi senza pause. La città, caratterizzata dal tipico laterizio chiaro marchigiano, è una delle più belle della regione, ma anche qui molte chiese sono ancora inagibili. Visito la pinacoteca di palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e le chiese della Misericordia e di San Giovanni, assurta al ruolo di cattedrale in sostituzione del più gravemente danneggiato duomo di San Giuliano. Le architetture civili sono tutte stupende: spiccano i palazzi Buonaccorsi, Ricci (della famiglia del famoso missionario gesuita Matteo), Compagnoni Marefoschi, Torri, dove fu ospite Napoleone. Dalla cima della torre civica lo sguardo si estende su tutte le Marche, ma Loreto ancora non si vede: è nascosta dietro Recanati, e non la vedrò che da lì, dagli ultimi cinque km di distanza in linea d’aria.

Quindicesimo giorno – 29 luglio

Macerata-Recanati

19 km, +350 -400 mt

La tappa è più bella di ieri e, tranne il passaggio per Sambucheto, tutta in mezzo alla campagna. La stanchezza di due settimane di cammino e visite sistematiche alle città (spesso, come a Rieti, Norcia, Tolentino o Macerata ho percorso 8 km aggiuntivi di “turismo”, per me un vero sport estremo) si fa sentire, e mi aiuto con la musica in cuffia per trovare le forze. Poco dopo mezzogiorno, salito sul colle di Recanati, entrando nella città vedo finalmente il santuario di Loreto che si staglia ormai vicinissimo sull’azzurro del mare. Percorrendo tutto il lineare centro storico (in pratica, un’unica lunga via a forma di M, su cui affacciano tutti i palazzi e le chiese principali) entro in una chiesa, Sant’Anna, che ha dietro l’altar maggiore una riproduzione della Santa Casa con tanto di rivestimento: diffidare delle imitazioni.

Mi dispiace per il buon Beniamino Gigli, ma personalmente non riesco a collegare la città di Recanati ad altri che al Poeta, per cui nel pomeriggio, trascurando ogni luogo gigliano, corro per prima cosa a visitare palazzo Leopardi; vado poi a villa Colloredo Mels dove, più che l’Annunciazione, mi lascia senza parole il giovanile Polittico di San Domenico di Lorenzo Lotto, frutto di una fantasia inesausta, che crea abiti di fogge e colori mai visti in pittura (come quelli del santo cavaliere nel pannello di destra, o della Maddalena nella preziosissima cimasa). Come ultima cosa salgo sulla Torre del borgo, con il sottofondo musicale della Premiata Forneria Marconi: stanno provando gli strumenti giù in piazza per un concerto che faranno stasera, tra un’oretta. Dalla cima si vedono in lontananza i Sibillini, i “monti azzurri” di Leopardi, e in ogni direzione le colline marchigiane offrono una prospettiva di infiniti piani uno dietro l’altro.

Sedicesimo giorno – 30 luglio

Recanati-Loreto-Porto Recanati

16.5 km, +150 -400 mt

Sveglia alle quattro e mezza. Le due ore di cammino – per mia decisione passo da contrada Chiarino e via Costa Bianca – sono piacevoli e mi coglie poco prima delle sei l’alba sul mare di fronte a me. Proprio quando, sbucando in via Carpine, sono davanti al cartello di confine del comune di Loreto, ricompare il Santuario perfettamente di profilo, con le absidi turrite illuminate dal sole e il Conero dietro, davvero vicinissimo. Ormai ci sono.

Passo per la fonte del Carpine, la fontana dei Galli e mi tolgo gli scarponi al torrione rotondo, per fare gli ultimi metri a piedi nudi. Poco prima delle 7:30, con gli scarponi al collo, varco il portale del Palazzo Apostolico ed entro nella piazza della Madonna.

Vado a fare il giro della Santa Casa in ginocchio, percorrendo i binari che i pellegrini hanno scavato sul gradino nei secoli, e poi entro, sempre a piedi nudi: ho le piante nere, proprio come i pellegrini della celebre Madonna di Loreto di Caravaggio. Sento messa, ritiro il testimonium e passo un po’ di tempo in contemplazione del santuario.

Alle undici e mezza mi muovo per fare la ‘Finisterre’ del mio cammino, e arrivare così a piedi da casa mia fino all’Adriatico. Scendo al cimitero polacco e alla stazione e da qui percorro al settimo cielo, cantando da solo a squarciagola, una tranquilla ciclabile – meno tranquilla per il mio garrulo passaggio – che mi conduce a Porto Recanati. Il mare è bello e trovo un punto tranquillo di una spiaggia libera; le emozioni più forti della giornata, forse, me le dà proprio il bagno nell’Adriatico, che prolungo per un’ora sguazzando, immergendomi e facendo capriole.

Passo un po’ di tempo a raccogliere sassolini da portare alle persone care, poi corro in infradito fino alla stazione di Porto Recanati per non perdere il treno per Ancona. Nel pomeriggio visito il capoluogo della regione: la pentagonale Mole Vanvitelliana, un tempo il lazzaretto del porto, che si incontra andando a piedi dalla stazione verso il centro; poi la pinacoteca comunale e infine il duomo di San Ciriaco, lontano dal resto della città, posto su un promontorio che, nonostante bagni nell’Adriatico, vede il sole sia sorgere che tramontare sul mare. È una chiesa unica al mondo, coperta da una cupola in pietra costruita nel Duecento, secoli prima delle grandi cupole rinascimentali.

Mi fermo sui suoi gradini ad aspettare il tramonto, poi scendo a cenare in un chiosco del porto dove faccio una specie di mariscada. Ho il treno alle tre di notte per Milano, dove mi incontrerò con mio fratello e il resto della famiglia, per cui devo passare ancora qualche ora in centro prima di tornare alla stazione.

Per tutta la giornata il calo di tensione dell’arrivo mi ha reso narcolettico, e così, spostatomi al molo oltre l’arco di Traiano, appena finita una telefonata con un amico mi addormento sugli scogli, come fossero morbidi materassi. Mi risveglio all’una, mi sposto su una panchina e dormo un’altra mezz’ora, poi percorro una via del ritorno surreale fino alla stazione, con gli occhi quasi chiusi e in mezzo a stormi oceanici di gabbiani che riposano a terra e qualche raro nottambulo anconetano. Con questi ultimi tre km in dormiveglia finisce il mio cammino: un finale felliniano, onirico, che lascia in dubbio sulla realtà dell’esperienza. In stazione mi addormento di nuovo, in attesa del treno.

Giacomo Cellerino

@giacomocellerino@gmail.com

Note

- Giacomo Alimenti, L’antica via Lauretana: itinerario «sì corporale, come spirituale» da Roma a Loreto, in 3 voll., Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2016-2019 ↩︎

- V. post dei giorni 24 maggio-8 giugno 2018 della pagina Instagram ufficiale del progetto Cammini Lauretani (camminilauretani), e l’intervista pubblicata l’8 giugno sulla pagina Facebook della stessa istituzione. ↩︎